梳篦(shūbì),理发的用具,是一种古老的汉族传统手工艺品。齿稀的称“梳”,齿密的称“篦”,梳理头发用梳,淸除发垢用篦。用骨、木、竹、角、象牙等制。梳篦是古时人手必备之物,尤其妇女,几乎梳不离身,便形成插梳风气。所以中国古代历来很重视梳篦的制作。

清代梳篦传世甚多,基本上保持着宋代的形制。梳篦的产地以江苏常州为最为著名。常州梳篦是历史悠久的传统手工业品,有"宫梳名篦"之称,2008年被列入国家级非物质文化遗产。

盛唐时,当地梳篦花色繁多,不胜 枚举,大的竟有二尺多长。北宋以来,质地日趋贵重,金银栉具相当流行。大文豪苏东坡曾 有"山人醉后铁冠落,溪女笑时银栉"的诗吟。元代,常州梳篦从运河经长江出海,随着"水上丝绸之路"传到海外。

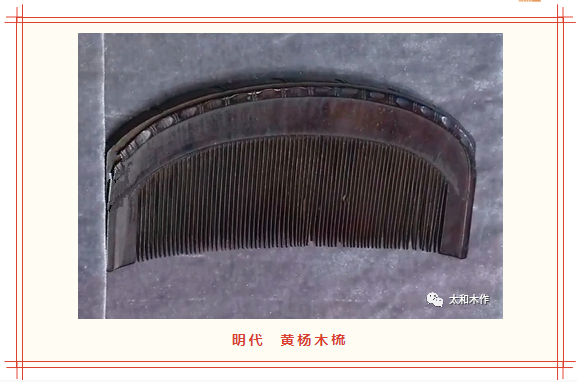

清代乾隆时期,常州城中已是"削竹成篦"、"比户皆为"的景象。清时,苏州织造府官员为了谄媚皇上,每年旧历七月,总要到常州定制一批高级梳篦进贡皇宫。李莲英为西太后梳头用的常州产象牙梳至今留存在北京故宫。常州梳篦因此享有“宫梳名篦”之称。光绪年间, 苏州织造府官员每年农历7月总要到常州定制60把黄杨木梳、60把梅木脊梁象牙的高级梳篦,并在10月间连同6套龙袍、600朵宫花送到紫禁城,作为贡品进献皇帝,这就是"宫梳名篦"的由来。据说, 慈禧太后对常州的梳篦尤为钟爱。

辛亥革命后,梳篦的需求量因人们剪辫而激增。当时还流行着一种" 刘海篦箕"的小型篦子,许多人身上挂个小口袋,袋里装一把刘海篦箕,引为时髦。后来,常州的梳篦逐渐传入海内外,1915年在 巴拿马国际博览会上获得银质奖,1926年在 美国 费城国际博览会上获得金质奖。

常州梳篦声名之盛,在于选材讲究严格,工艺独特,制作精良。常州梳篦精工细作。齿尖润滑、下水不脱。如木梳,选用上百年的黄杨、石楠木、枣木,经28道工序精制而成;篦箕则选用阴山背后壮竹和上等胶漆、骨料,经72道工序精制而成。这既是日用品,又是工艺品。

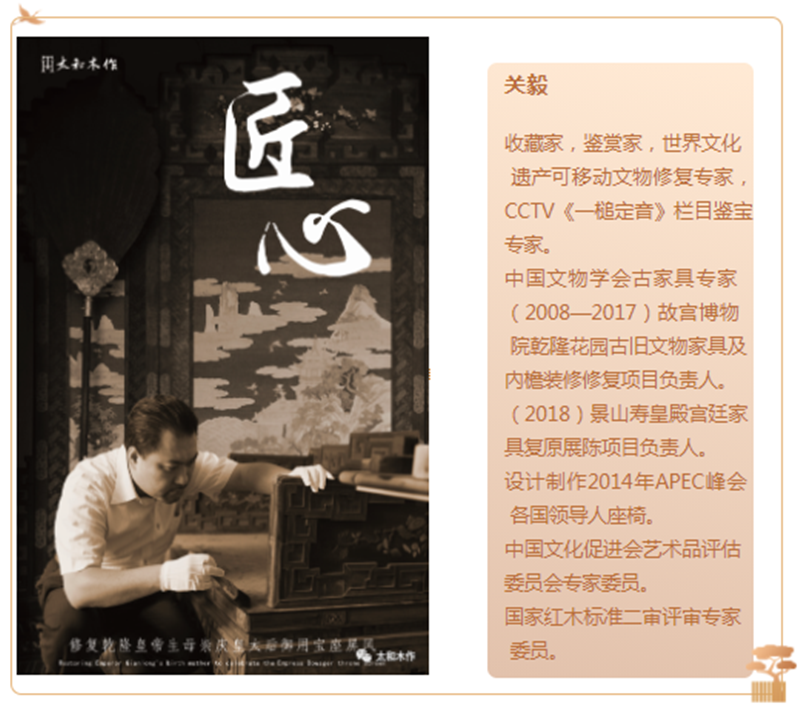

上一篇:央视一槌定音关毅聊聊竹黄寿字盒与黄花梨砚台